Dall’ anno 396 fino all’ anno 321 a. C.

Marco Furio Camillo, fu un soldato e uno statista romano, di origine patrizia, censore nel 403 a.C. Trionfò quattro volte, fu cinque volte dittatore e fu insignito del titolo di secondo fondatore di Roma.

Nel 350 a.C., quando uno dei consoli era malato e l’altro, Popillio Lena, era tornato dalla guerra gallica con una grave ferita, Furio Camillo fu nominato dittatore per tenere i comizi e Publio Cornelio Scipione divenne il suo magister equitum. Camillo, che era patrizio nei sentimenti come il padre, non accettò i nomi dei plebei che si offrivano come candidati al consolato e fece in modo che il consolato stesso fosse assegnato solo ai patrizi.

Il senato, compiaciuto di ciò, esercitò tutta la sua influenza per elevarlo proprio al consolato nel 349 a.C. Egli nominò poi come suo collega Appio Claudio Crasso, che però morì durante i preparativi della guerra gallica.

Già da molti anni il decemvirato aveva cessato di esistere e i Romani erano governati come prima da consoli, quando decisero di creare un dittatore per andare ad assediare la città di Falerii, che apparteneva a un popolo valoroso a cui avevano dichiarato guerra: questa volta Camillo, uomo altrettanto valoroso che virtuoso, era rimasto console unico, e fece in modo che il comando contro i Galli fosse affidato a se stesso extra sortem. Fu quindi insignito di tale dignità, nella quale seppe rendersi benemerito con diverse azioni belle e generose che ora andremo a raccontare.

Due legioni furono lasciate a protezione della città e altre otto furono divise tra lui e il pretore L. Pinario, che inviò a proteggere le coste da alcuni pirati greci, che in quell’anno infestavano le coste del Lazio.

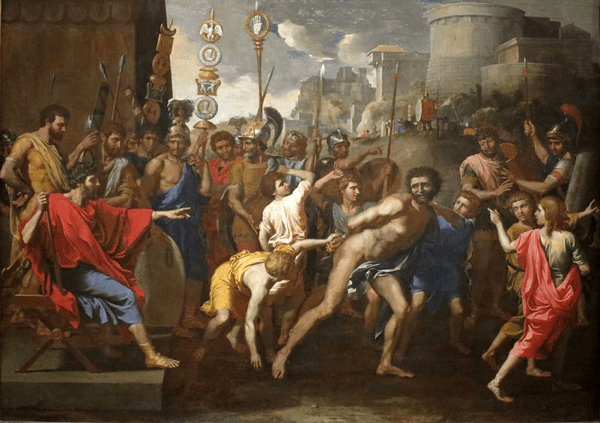

Durante l’assedio di Falerii, un maestro di scuola, al quale erano affidati i figli delle più nobili famiglie di quella città, concepì l’ignobile disegno di fondare la propria fortuna su un infame tradimento: si recò quindi dal dittatore, accompagnato da tutti i suoi alunni, e si offrì di affidarli a lui, in modo che i genitori, per paura di qualche grande disgrazia, si affrettassero a consegnargli subito la città nelle loro mani. Una proposta così scellerata mosse Camillo all’indignazione; e in effetti quel maestro di scuola commise certamente un’azione assai malvagia, poiché aveva promesso di prendersi cura con la massima diligenza di quegli innocenti che, abbandonandoli ai Romani, esponeva ora a essere uccisi o ridotti in schiavitù; così, invece della ricompensa che si aspettava dal generale romano, riportò al contrario una giusta punizione.

Camillo ordinò ai suoi soldati di spogliare il vile pedagogo e, dopo avergli legato le mani dietro le spalle, diede a ciascuno dei suoi allievi delle verghe, ordinando loro di riportarlo a Falerii e di picchiarlo con quelle per bene mentre percorrevano la strada del ritorno, cosa che probabilmente fecero con molto piacere.

Le famiglie di questi bambini erano in preda all’inquietudine non vedendoli più tornare, ma poi, quando questi poi arrivarono, i loro genitori seppero perché il maestro fosse stato trattato in modo così ignominioso dai suoi allievi e rimasero stupiti dalla probità di Camillo, per cui andarono subito a offrirgli le chiavi della città, lasciando a lui stesso anche l’arbitrio di dettare le condizioni dell’alleanza tra gli assedianti e gli assediati. Con questo mezzo, la virtù ottenne nello stesso istante ciò che la forza avrebbe potuto ottenere solo con molta difficoltà.

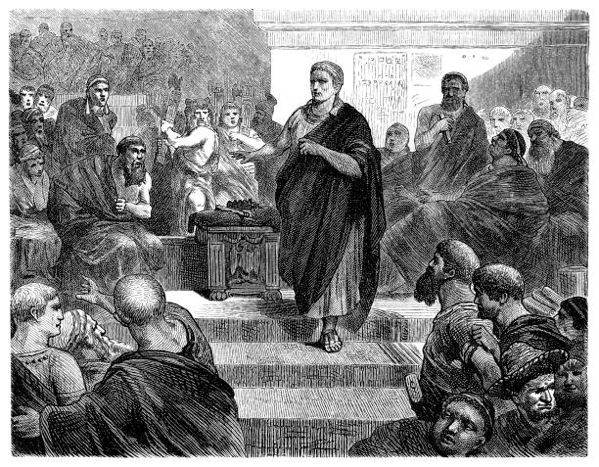

Nel frattempo, i soldati romani che speravano di saccheggiare Falerii e di impadronirsi di tutte le cose preziose che quella città conteneva, erano piuttosto scontenti della moderazione di Camillo nei confronti dei loro nemici, e si misero a tumultuare a tal punto che, quando egli tornò a Roma, il popolo, dimenticando gli eminenti servigi che quel generale aveva reso alla Repubblica, ebbe l’ingratitudine di mandarlo al bando, allo stesso modo in cui avevano fatto con Coriolano.

Altri storici dicono che fu chiamato a difendersi davanti al popolo da una falsa accusa che gli era stata rivolta: aver distribuito ingiustamente il bottino di Veii, da lui conquistata dopo dieci anni di assedio. Camillo, mosso da un’indignazione legittima per un’ingiustizia così compiuta, rifiutò di sottoporsi a tanta vergogna e, congedandosi dalla moglie e dai figli, evitò la condanna e si ritirò ad Ardea, città non lontana da Roma. Il vero motivo di lamentela nei suoi confronti fu senza dubbio la sua alterigia patrizia e il suo ingresso trionfale a Roma su un carro trainato da cavalli bianchi. Ma Camillo si consolò pensando che non aveva nulla da rimproverarsi e che un giorno i suoi stessi nemici gli avrebbero reso giustizia, cosa che, come vedrete, avvenne poco dopo.

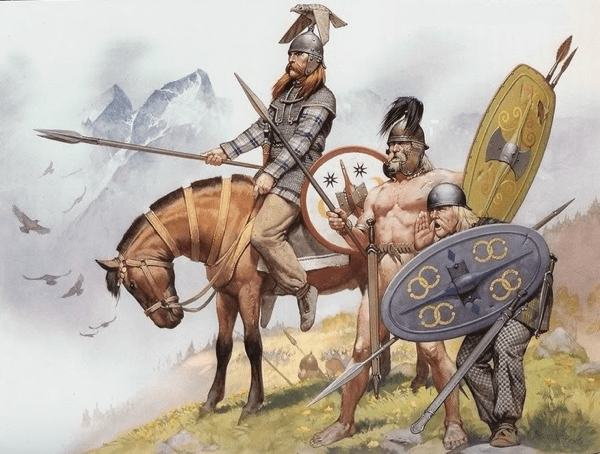

Un grande esercito di Galli, un popolo feroce e bellicoso, avendo in quel tempo invaso improvvisamente l’Italia, pose l’assedio a Chiusi, una città della Toscana, allora alleata dei Romani. Informati di ciò, questi inviarono tre deputati al capo di quei barbari, che si faceva chiamare Brenno, per invitarlo a rispettare gli amici di Roma; ma poiché uno di questi deputati ebbe l’imprudenza di uccidere un Gallo, Brenno, che cercava solo un pretesto, si mosse subito con il suo esercito verso la capitale.

I Galli erano uomini di alta statura e di forza prodigiosa, desiderosi di saccheggiare i tesori che sapevano essere rinchiusi a Roma. Marciarono, quindi, rapidamente su questa città e, dopo aver disperso sulle rive del fiume Allia le truppe che erano state inviate ad accoglierli, si presentarono a Roma, dove tutti gli abitanti, al loro avvicinarsi, erano fuggiti, ad eccezione di quelli che, per l’età avanzata o per la cattiva salute, non erano stati in grado di seguire gli altri.

Questi vecchi, tra cui alcuni senatori, vestiti con le loro toghe, erano seduti sulle loro sedie d’avorio davanti alla porta delle loro case e lì aspettavano i loro nemici, che non tardarono a comparire. I Galli rimasero fin da subito stupiti nel vedere quegli uomini venerabili, ornati dei segni delle loro dignità, silenziosi e immobili, senza dare alcun cenno di sorpresa o di spavento, perché quei popoli, nonostante la loro barbarie, onoravano molto la vecchiaia. Ma, avendo infine un soldato più temerario degli altri avvicinato la mano alla barba bianca di uno dei senatori più anziani per accarezzarla, questi, sollevando lo scettro d’avorio, gli diede un forte colpo in testa, al che il barbaro Gallo, irritato, gli piantò subito la spada nel petto e lo uccise.

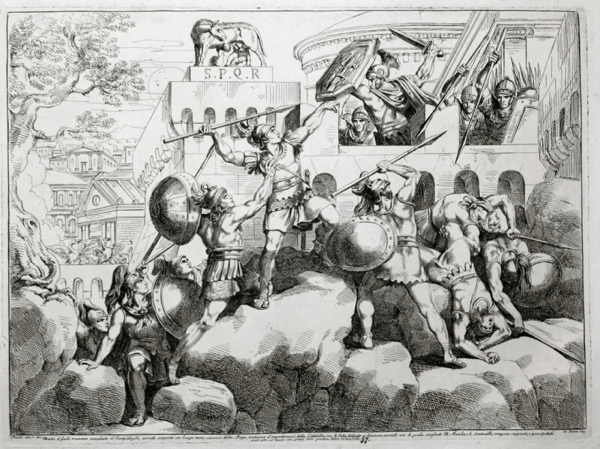

Questo fu l’inizio della strage generale che i barbari vittoriosi fecero di tutti quelli che incontrarono e, appiccando contemporaneamente il fuoco in diversi quartieri della città, incenerirono ben presto tutte le case, tranne il Campidoglio, dove si era rifugiato un piccolo numero di coraggiosi romani, che avevano preferito esporsi a morte certa piuttosto che abbandonare un luogo al quale l’oracolo, consultato da Tarquinio il Superbo, aveva promesso la sovranità dell’Italia. I Galli, dopo aver tentato di penetrare in questa fortezza, si limitarono a circondarla da tutti i lati in modo che nessuno potesse entrarvi o uscirne.

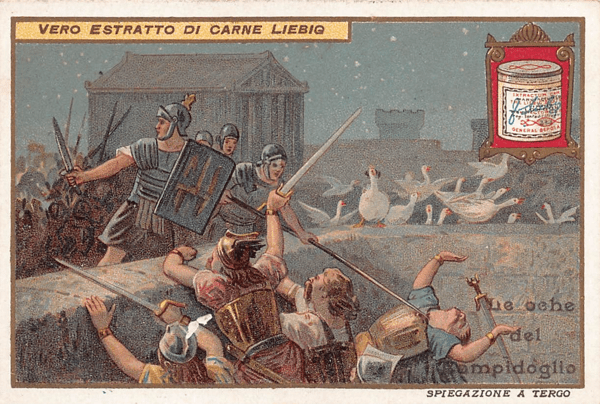

Qualche tempo dopo, protetti dall’oscurità della notte, alcuni soldati di Brenno, che avevano trovato un sentiero attraverso il quale, arrampicandosi sulla rupe, potevano entrare facilmente nel Campidoglio, si accinsero nel più buio silenzio a questa pericolosa impresa, ed erano sul punto di uscire trionfanti dal loro tentativo (poiché confidando nella densità delle tenebre le stesse sentinelle avevano ceduto alla necessità di riposare), quando le oche sacre, che venivano nutrite dagli àuguri nel tempio consacrato a Giunone, avendo udito il calpestio dei nemici e il fragore delle loro armi, cominciarono a strillare forte e a battere le ali con tale forza, e così ben presto le guardie furono svegliate. Un ufficiale di nome Manlio fu il primo ad accorrere sulle mura e, quando vide due Galli che stavano già per travolgerli, si gettò con intrepido coraggio su di loro e fu così fortunato da riuscire a buttarli giù dalla rupe con un solo colpo. Alla spaventosa caduta, gli altri assalitori furono terrorizzati e Manlio, che aveva salvato il Campidoglio con questa azione audace, ricevette il soprannome di Capitolino.

Comunque sia, sarebbe finita per Roma, se il generoso Camillo, dimenticando l’ingratitudine dei suoi concittadini, non avesse acconsentito a riprendere il comando di alcuni soldati rimasti per combattere i Galli.

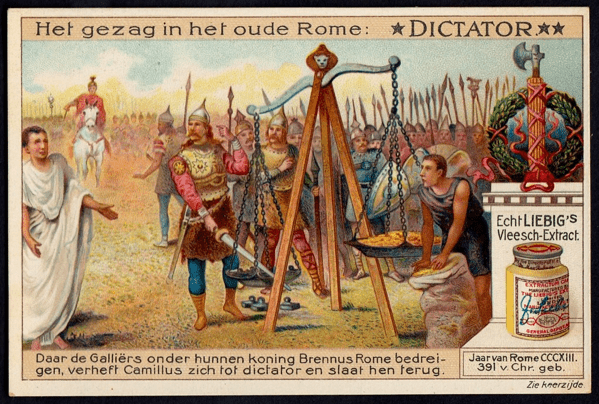

Fu quindi nominato dittatore per la seconda volta e, dopo aver battuto in diversi incontri e sconfitto i suoi nemici, entrò in città proprio nel momento in cui i Galli patteggiavano e accettavano di evacuare Roma e il suo territorio, a patto che venisse pagato loro un tributo di mille libbre d’oro. C’erano già molte bilance piene di questo metallo e Brenno, con tutta l’insolenza di un barbaro, schernì aspramente i Romani gridando loro “Guai ai vinti!” quando Camillo si presentò al loro cospetto e dichiarò che non già con l’oro, ma con il ferro sarebbe stata liberata Roma, mostrando così la sua spada. Tornò quindi alle sue squadre, le ordinò accortamente in battaglia, attaccò il nemico con esse e questa volta i Galli furono sconfitti e costretti a fuggire in Puglia per non essere completamente distrutti. Alcuni storici affermano che la fuga non poté salvarli dalla vendetta del vincitore; che furono tutti passati a fil di spada e che rimase solo uno che poté portare in Gallia la notizia della loro sconfitta.

Camillo sbaragliò i Galli nella regione Pontina e li costrinse a rifugiarsi in Puglia.

Roma stava appena cominciando a risorgere dalle sue rovine, quando la peste si manifestò di nuovo nella città; un gran numero di Romani morì di questo terribile flagello, tra cui il grande Camillo, che aveva allora salvato il suo Paese dal più imminente di tutti i pericoli.

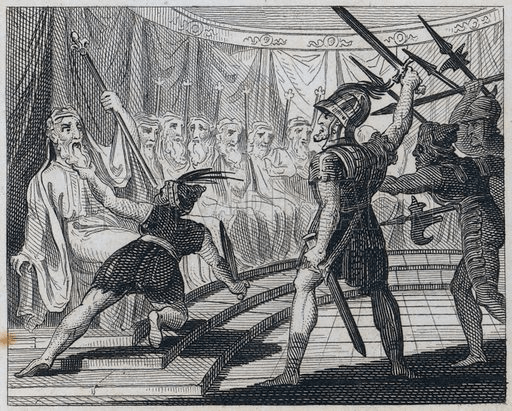

Manlio Capitolino, il valoroso guerriero che aveva salvato il Campidoglio, non sopravvisse a lungo alla gloria acquisita: essendo stato accusato, forse non ingiustamente, dai tribuni di aspirare alla tirannide, cioè di voler ristabilire la dignità regale a Roma, fu condannato al supplizio dei traditori e ignominiosamente gettato giù dalla rupe Tarpea.

Poco dopo questi eventi degni di nota, un prodigio spaventoso venne a incutere terrore a Roma. In una sola volta si vide aprirsi una grande voragine nel mezzo del Foro, la cui profondità sembrava impossibile da misurare.

Poiché si era sparsa la voce tra il popolo che questa immensa voragine non sarebbe stata chiusa se non dopo che la cosa più preziosa che Roma possedesse vi fosse stata volontariamente gettata, Marco Curzio, un giovane cavaliere romano, per porre fine al terrore che si era creato, armato da capo a piedi, si precipitò lì con il suo cavallo, dicendo che Roma non aveva nulla di meglio dell’amore per la patria e del coraggio dei suoi soldati. In effetti, pochi giorni dopo la voragine fu colmata e così ogni spavento svanì.

Sebbene oggi vi abbia parlato di molte cose, desidero tuttavia farvi conoscere lo strano caso che accadde a un Gallo, la cui statura era talmente superiore a quella degli altri uomini da poter essere considerato un gigante. Avendo osato presentarsi davanti alle schiere romane e sfidato uno di loro a battersi con lui, un soldato di nome Valerio, quest’ultimo si fece avanti senza alcun timore, e si dice che nello stesso momento arrivò un corvo che si posò sulla testa del gigante e a colpi di becco gli cavò gli occhi.

Altri dicono che il corvo andò invece a posarsi sull’elmo di Valerio; che con il suo rostro e il battito d’ali spaventò l’audace Gallo e aumentò l’ardore del giovane romano, che poté così ucciderlo più facilmente. Ma i Romani sono sempre soliti aggiungere il meraviglioso al vero nel raccontare le loro gesta, e forse per dare credito a questa favola assunsero il soprannome di Corvino da parte di Valerio.

Non vi sarà quindi difficile capire che, dopo questo fatto, Valerio non trovò alcuna difficoltà nel massacrare il suo nemico, e in ricordo di un’avventura così sorprendente gli fu dato il soprannome di Corvino, che fu poi trasmesso fino a noi.

Camillo poi, dissuase i Romani, scoraggiati dalla devastazione operata dai Galli, dall’emigrare a Veio e li indusse a ricostruire la città. In seguito combatté con successo contro Equi, Volsci ed Etruschi e respinse una nuova invasione dei Galli nel 367. Pur avendo simpatie patrizie, vide la necessità di fare concessioni alla plebe e fu determinante per l’approvazione delle leggi Liciniane. Morì di peste a ottant’anni.

(Libero riadattamento da “La storia Greca: raccontata ai fanciulli” di Lamé Fleury, 1855, con integrazioni e aggiunte da “Encyclopædia Britannica Eleventh Edition”, 1910, e da “Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology” di William Smith, )