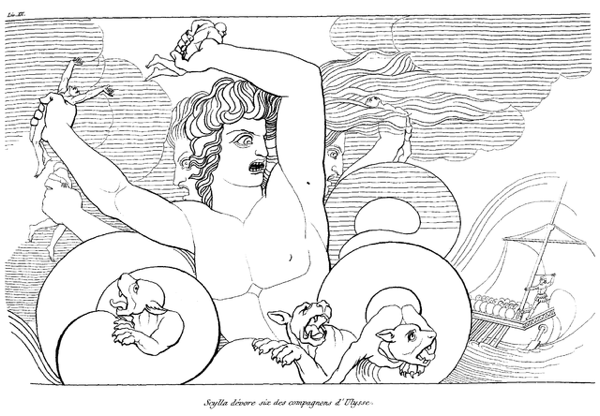

Scilla (Skulla) e Cariddi, erano i nomi di due scogli tra l’Italia e la Sicilia, e a poca distanza l’uno dall’altro. In mezzo a una di queste rocce, la più vicina all’Italia, abitava, secondo Omero, Scilla, una figlia di Crateide, un mostro spaventoso, che abbaiava come un cane, con dodici piedi, sei lunghi colli e bocche, ognuna delle quali conteneva tre file di denti aguzzi. La roccia opposta, che era molto più bassa, conteneva un immenso albero di fico, sotto il quale abitava Cariddi, che tre volte al giorno inghiottiva le acque del mare, e tre volte le rigettava: entrambi erano pericolosissime per le navi che dovevano passare tra loro (Hom. Od. XII. 73, ecc., 235, ecc.).

Le tradizioni successive rappresentano Scilla come una figlia di Forco o Forba, di Ecate Crateide (Apollon. Rhod. IV. 828, &c., con lo Scholiast), o di Lamia; mentre altri la fanno figlia di Tritone, o di Poseidone e Crateide (Eustath. ad Hom. p. 1714), o di Tifone ed Echidna (Hygin. Fab. praef.). Alcuni, ancora, la descrivono come un mostro con sei teste di animali diversi, o con solo tre teste (Tzetz. ad Lycoph. 650 ; Eustath. l. c.).

Una leggenda racconta che Scilla in origine era una bella fanciulla, che spesso giocava con le ninfe del mare, ed era amata dal dio marino Glauco. Questi si rivolse a Circe per ottenere che Scilla ricambiasse il suo amore; ma Circe, gelosa della bella fanciulla, gettò delle erbe magiche nel pozzo in cui Scilla stessa era solita bagnarsi, e con queste erbe la fanciulla fu trasformata in modo tale che la parte superiore del suo corpo rimase quella di una donna, mentre la parte inferiore si mutò nella coda di un pesce o serpente, circondata da cani (Ov. Met. XIII. 732, ecc, 905, xiv. 40, &c.; Tibull. III. 4. 89).

Un’altra versione raccontava che Scilla venne amata da Poseidone, e che fu Anfitrite, per gelosia, a trasformarla in un mostro (Tzetz. ad Lycoph. 45 ; Serv. ad Aen. III. 420). Si dice anche che Eracle l’abbia uccisa, perché aveva rubato alcuni buoi di Gerione (ma questo furto e la successiva punizione da parte di Eracle vengono attribuiti da alcuni alla leggenda di Cariddi, l’alto mostro), ma aggiungono anche che Forco l’abbia riportata in vita (Eustath., Tzetz., Hygin., l. c.). Virgilio (Aen. VI. 286) parla di diverse Scille, e le colloca nel mondo inferiore (comp. Lucret. v. 893).

Scilla nell’Endimione di Keats

Nella libera rivisitazione di John Keats della versione di Ovidio del mito di Scilla e Glauco nel libro III di Endimione (1818), la malvagia Circe non trasforma Scilla in un mostro ma semplicemente uccide la bellissima ninfa. Glauco porta quindi il suo cadavere in un palazzo di cristallo sul fondo dell’oceano dove giacciono i corpi di tutti gli amanti che sono morti in mare. Dopo mille anni, viene resuscitata da Endimione e si riunisce con Glauco.

Esopo

Aristotele menziona nel suo Meteorologica un aneddoto su Esopo che una volta prese in giro un traghettatore raccontandogli un mito su Cariddi. Bevendo un sorso di mare, essa ha fatto emergere le montagne; le isole sono apparse dopo la sua seconda bevuta. Il terzo bicchiere se lo deve ancora scolare e quando lo butterà giù, asciugherà del tutto il mare, e così il traghettatore si troverà senza più un lavoro.

Cariddi: a tavola si spazzolava tutto

Cariddi (in greco antico Χάρυϐδις / Khárubdis ) era la figlia di Poseidone e Gea. Poseidone è il dio dei mari e degli oceani; Gaia simboleggia la Terra ed è considerata la dea madre.

Cariddi era una giovane ragazza che viveva su una roccia nello Stretto di Messina, tra l’Italia e la Sicilia. Aveva un appetito vorace e rubava gli animali per divorarli.

Cariddi deve la sua metamorfosi in un mostro a una delle sue azioni malvagie. Eracle, nel corso della sua decima fatica dove recuperò il gregge di Gerione, durante una sosta lungo il suo cammino, si vide rubare parte di quegli animali da Cariddi e perciò fu punito da Zeus, re degli dei e padre di Eracle, che la colpì con un fulmine scaraventandola in un abisso marino.

Terrore dei marinai, Cariddi inghiottiva enormi quantità d’acqua tre volte al giorno, insieme a pesci, navi e ai loro equipaggi. Rigettava poi nell’acqua e ciò che non era commestibile .

Il suo aspetto esatto non è noto. Cariddi è spesso rappresentata sotto forma di un immenso turbine marino, devastante, che risucchia tutto.

Scilla e Cariddi nelle Argonautiche, in Omero e in Virgilio

Giasone e gli Argonauti

Cariddi appare nell’epopea di Giasone e gli Argonauti (nel poema di Apollonio Rodio). A bordo della loro nave Argo, si erano recati in Colchide per impadronirsi del vello d’oro. Sulla via del ritorno, gli Argonauti incontrarono Cariddi e Scilla e riuscirono a scappare da loro. Attraversarono lo stretto con l’aiuto di Teti, una delle Nereidi.

Odissea

Cariddi compare anche nell’Odissea (Libro XII) di Omero. Ulisse si confronta con lei due volte. La prima volta, quando sceglie di evitarla e preferisce avvicinarsi alla sua vicina Scilla. Salverà la sua nave ma perderà sei dei suoi marinai.

Successivamente, Ulisse sbarca sull’isola del dio Helios (Sole). Egli vieta ai suoi uomini di toccare il branco appartenente al dio ma alcuni, mentre il re di Itaca dorme, riescono a catturare alcuni animali che uccidono per mangiarli, il che provoca l’ira di Helios. Odisseo e i suoi compagni devono fuggire, ma Zeus, informato da Elio del sacrilegio, scatena una tempesta che fa affondare la barca e tutto l’equipaggio. Ulisse, aggrappato a una zattera, è l’unico sopravvissuto. Ma la corrente lo spinge verso Cariddi. In procinto di esserne inghiottito, Odisseo si aggrappa al fico che cresce sulla roccia sopra la bocca del mostro. Quando Cariddi sputa la zattera, Ulisse la raccoglie e prosegue per la sua strada.

Enea

Nell’Eneide di Virgilio (libro III) , l’eroe Enea deve attraversare lo stretto in cui risiedono Cariddi e Scilla, per raggiungere la costa laziale. I Troiani vengono messi in guardia da Eleno dal pericolo di Scilla e Cariddi, e li consiglia di evitarli navigando intorno alla punta di Pachino (o intorno a Portopalo di Capo Passero) sempre in Sicilia, piuttosto che rischiare lo stretto. Più tardi, tuttavia, si trovano a passare vicino all’Etna e devono remare veloci per salvarsi la vita e sfuggire a Cariddi.

Interpretazioni

Cariddi deglutisce e vomita. Scilla, intanto, divora. Queste due figure costituirebbero una metafora dei pericoli che attendono i primi naviganti greci nell’attraversare uno stretto considerato pericoloso nell’antichità, come quello di Messina, al largo della Sicilia. Un vortice, in quel luogo, è causato dalla confluenza delle correnti.

Altre tesi propongono anche un’origine della leggenda da un luogo situato nelle vicinanze della Grecia, sulla sua costa nord-occidentale, vicino all’isola di Leucade, o nel Bosforo.

Cariddi potrebbe essere associata al fenomeno dei “soffioni “: L’acqua, anche quella che circola nel terreno già a pochi metri di profondità, scende verso il basso dove, in prossimità di zone magmatiche, si riscalda, trasformandosi in vapore e risalendo verso la superficie, trovando sbocco verso l’esterno in qualche cratere, e schizzando via verso l’alto come un geyser.

Modi di dire

L’espressione popolare “Trovarsi tra Scilla e Cariddi” (in latino “Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdin” ) significa oggi “evitare un pericolo esponendosi ad un altro ancora peggiore”. Lo si ritrova in particolare nelle favole (di Jean de la Fontaine e lo sentiamo anche dal mago Gandalf, nel film Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato.

IL MITO DI SCILLA IN OVIDIO

La flotta [di Enea] fece sbarco al calar della sera sulla sabbia scoscesa di Zancle, guidata da un remo e da un vento favorevole.

Scilla infesta la costa di destra; a sinistra Cariddi che non riposa mai, afferra le navi di passaggio e le risucchia per vomitarle di nuovo. Scilla alza il capo di una vergine e inanella intorno alla sua vita scura, dei cani furiosi che latrano; e se i poeti non hanno sempre scritto favole vane, una volta era una vergine.

Diversi giovani hanno cercato la sua mano; ma, insensibile al loro amore, amata compagna delle ragazze dell’onda (Le Ninfe del mare – Nymphae Pelagi), andava a raccontare loro gli ardori da lei disprezzati dei suoi spasimanti. Un giorno, mentre intrecciava i capelli di Galatea, questa ninfa le disse con un sospiro:

“Almeno, Scilla, sei cercata da uomini gentili, e puoi disprezzare e respingere impunemente i loro desideri. Ma io, figlia di Nereo, e che Doride portava in grembo, dovendo sostenere l’innumerevole peso delle sorelle mie, potevo sfuggire all’ardente inseguimento dei Ciclopi solo gettandomi tra le onde.” Dice così, e la sua voce si spegne in lacrime. Scilla li asciuga con la sua mano d’alabastro. Consola la dea e le dice: “Finisci, Galatea. Tu sai quanto mi sei cara. Non nascondermi più la causa segreta del tuo dolore”; e la Nereide continua così il suo discorso.”…

[e così le racconta la storia di come è stata corteggiata dal Kyklops Polyphemos. (Il Ciclope Polifemo)]

…

Galatea allora smise di parlare. Le Ninfe che l’hanno ascoltata si disperdono e nuotano in mari tranquilli. Scilla ritorna, non osa fidarsi del mare aperto. A volte cammina nuda sulla riva; a volte per rinfrescare il suo corpo stanco si dirigeva verso una piccola insenatura senza sbocco sul mare, dove arriva un’onda calma e nelle sue acque riparate si godeva un bagno rinfrescante.

Appare Glauco all’improvviso, il dio del mare, che divide le onde azzurre. Nuovo abitante dell’impero di Nettuno, ha appena cambiato forma ad Antedone, vicino all’Eubea. Vide la ragazza e si fermò, con il cuore trafitto dall’amore, poi le parlò e le disse tutto ciò che pensava potesse impedirle la fuga: lei però fugge ugualmente; e la paura che le rende i piedi più leggeri, la fa correre a lungo. Giunge alla sommità di un immenso scoglio che domina la riva, e la cui cima, spoglia d’ombra, è protesa sul mare, ed è là che si ferma e smette di temere. Ignara se è un mostro o se è un dio quello che vede, ne osserva il colore azzurrognolo, i lunghi capelli che gli scorrono sulla schiena, e la parte inferiore del suo corpo, piegata in giri tortuosi. Glauco, rendendosi conto del suo spavento, si appoggia alla roccia su cui è seduta.

‘Io non sono, disse, o giovane vergine, né un mostro né una bestia crudele: io sono un dio delle acque. La mia potenza non cede a quella di Proteo. Tritone e Palemone, figli di Atama, non hanno poteri maggiori dei miei. Un tempo, però, ero solo un semplice mortale. Ma, avvezzo all’impero di Nettuno, mi ero esercitato a lungo sulle sue rive. A volte spargevo sulla sabbia le mie reti cariche di pesci, a volte armato di una lunga canna, e seduto su uno scoglio dirigevo l’amo sulle onde.

“C’è una riva delimitata dalle onde da una parte e da un piacevole prato dall’altra. Né la giovenca, né la pecora, né la capra dal pelo lungo, hanno mai offeso con i lor morsi la sua erba verdeggiante. Mai l’ape diligente viene là a cercare il succo dei suoi fiori, mai le Ninfe li raccolsero per formare ghirlande, e mai caddero sotto la falce del contadino su questo prato; mentre io asciugavo le mie reti, e affaccendato a riordinare, contando su l’erba i pesci che il caso aveva condotto nelle mie trappole, e quelli che la loro credulità ha fatto mordere la mia esca ingannevole.

O prodigio inaudito, che si potrebbe prendere per una favola! Appena i miei pesci hanno toccato l’erba del prato, cominciano a muoversi, a saltare sull’erba come se nuotassero nell’elemento liquido e, mentre io guardo e ammiro, lasciano tutti la riva e il loro nuovo padrone, e si lanciano di nuovo nel mare.

La mia sorpresa è estrema, e cerco da molto tempo di spiegare questo prodigio. Chi è l’autore? È un dio, o il succo di quest’erba? Ma tuttavia, mi chiedo, quale erba abbia mai avuto una tale virtù, e la mia mano coglie alcune piante dal prato. Ma appena ho spremuto i succhi sconosciuti sotto i denti, sento nel mio petto un’agitazione straordinaria. Non riesco più a stare sull’erba: “Addio, ho pianto, terra che abbandono per sempre!” E mi butto nel mare profondo.

“Gli Dei che lo abitano mi ricevono e mi associano ai loro onori. Pregano il vecchio Oceano e Teti di spogliarmi di tutto ciò che ho di mortale. Sono purificato da queste due divinità. Nove volte pronunciano parole sacre, per cancellare in me tutta contaminazione umana.

“Questo è quello che posso raccontarvi di questo evento, quello che ancora ricordo: tutto ciò che seguì mi è sconosciuto. Non era più mio: la mia stessa mente era cambiata. Poi, per la prima volta, vidi che barba azzurra, quei lunghi capelli che solcano i mari, quelle spalle larghe, quelle braccia color delle acque, e quelle cosce unite, ma a che giova questo mutamento di aver saputo compiacere gli dèi del mare, ed essere io stesso uno di questi dèi, se tu non sei toccato dal mio amore?!”

Mentre stava ancora parlando, e stava per darle la caccia, Scilla fuggì e fuggì ancora. Glauco è indignato, e irritato dal suo disprezzo, si reca quindi al meraviglioso palazzo di Circe.

Già il dio che abita le onde dell’Eubea ha lasciato dietro di sé l’Etna seduto sui corpi dei Giganti, e la terra dei Ciclopi dove vomeri e buoi bardati non aprono solchi. Già Glauco si è allontanato da Zancle e da Reggio, che sorge sulla sponda opposta, e da quello stretto famoso per i naufragi, confinato tra i confini dell’Ausonia e quelli della Sicilia: divide, con la sua mano potente, le onde del Mar Tirreno , si avvicina alle colline coperte di piante dove regna Circe, e arriva al suo palazzo pieno di animali selvaggi. Appena vede la figlia del Sole, la saluta e viene salutato a sua volta:

“Dea, disse, abbi pietà di un dio che ti supplica. Perché tu sola, mi appari degna, e puoi alleggerirmi le pene dell’amore. Chi, più di me conosce il potere delle piante, poiché è per loro che ho cambiato la mia natura? Scopri la causa del male che mi possiede. Sulla riva dell’Italia che guarda Messina, ho visto, e ho amato Scilla e, arrossisco a dirlo: promesse e preghiere, carezze, amore; ha disprezzato tutto: «O tu! se c’è qualche virtù nelle parole magiche, lascia che la tua sacra bocca le pronunci; o se prevale la forza delle piante, usa quelle di cui hai sperimentato il fascino più potente. Non ti chiedo di indebolire il mio amore, né di sanare la mia ferita: non si tratta di spegnere questii miei fuochi, ma piuttosto che lei li condividi nel suo cuore.

Disse, e Circe (perché nessun mortale fu più pronto ad infiammarsi di tali discorsi, sia che la fonte di questa inclinazione fosse in lei, o se Venere volesse vendicarsi del Sole consegnando la figlia alle furie dell’amore) risponde in questi termini: “Faresti meglio a seguire la donna che mai fuggirebbe da te, che anzi desidererebbe ciò che tu desideri, e brucerebbe con te degli stessi ardori della passione. Certo, tu meriti di essere amato. Tu stesso potresti fingere di esserlo; ma se prometti di restare, credimi, sarai amato e desiderato davvero. Non dubitare dalla tua bellezza. Io, dea e figlia splendente del Sole, io a cui gli incantesimi della voce e delle erbe danno tanto potere, io infatti desidero essere tua, quindi disprezza chi ti disprezza, ama chi ti ama e ripaghiamo così allo stesso tempo, tu una donna ingrata e io una rivale”.

“Ah!” riprese Glauco, “si vedrà! Verdi diverranno le foreste in seno ai mari, e le alghe cresceranno sui monti, prima che il mio amore per Scilla possa mutare!”

La figlia del Sole è indignata, e non potendo o non volendo perdere il dio che ama, infiamma il suo odio contro colei che egli le preferisce. Improvvisamente, nella furia dei suoi disprezzati fuochi di passione, sceglie erbe malefiche, ne spreme i succhi orribili e pronuncia, mischiandole, formule infernali. Si mette l’abito azzurro, attraversa la folla di sudicie bestie che la lusingano nel suo cammino, si allontana dalla sua corte e, diretta verso Reggio, si precipita sulle onde agitate che separano le due sponde, cammina come su una solida riva, e corre con i piedi asciutti in cima alle onde.

C’era una grotta tondeggiante, dai contorni sinuosi, dove, lontana dai fuochi del giorno e dall’ira delle onde; quando nel mezzo della sua corsa il Sole accorciava le ombre, qui Scilla veniva a cercare, in un’onda calma, freschezza e riposo. Circe infetta la caverna e la contamina con i suoi più potenti veleni; vi diffonde i succhi che ha tratto dalle sue radici fatali, mormora, tre volte, parole misteriose e nuove, e nove volte ripete i suoi neri incantesimi.

Viene Scilla, è già per metà scesa nell’onda, quando si vede circondata da mostri ululanti. Dapprima non crede che facciano parte del suo corpo: si allontana, fugge e teme la loro rabbia furiosa; ma, nel fuggire, trascina con sé gli stessi mostri: tocca i propri fianchi, le sue gambe, i suoi piedi: ovunque al loro posto trova solo le mascelle di Cerbero, una orribile cintura di cani che abbaiano senza parti inferiori, attaccati alla sua schiena e intorno al suo corpo.

Glauco pianse per colei che amava; aveva in odio l’amore di Circe e della sua magia nera così devastante. Scilla non lasciò il luogo che fu testimone della sua disgrazia; e presto si vendicò della sua rivale uccidendo i compagni di Ulisse. Stava anche per sommergere le navi dei Troiani, quando fu mutata in scoglio, scoglio formidabile che ancora si vede in questo mare, e il marinaio evita di avvicinarsi.

Ovidio, Metamorfosi, Libri XIII-XIV

(Libera rielaborazione e adattamento da William Smith. “A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology”.1848 e dalle versioni multilingui di Wikipedia)